食生活

井戸

環濠内の集落からは、これまでの調査範囲で10数か所の井戸、井戸跡が出ています。

大きい井戸は直径約3m、深さ約2m、小型の井戸は直径約1m、深さ約1mでした。井戸から、壷の胴体にツルをカゴ目に編んだように巻きつけた籠目土器が出ています。これは、水を汲み上げる釣瓶(つるべ)に使ったと思われます。

大きい井戸は直径約3m、深さ約2m、小型の井戸は直径約1m、深さ約1mでした。井戸から、壷の胴体にツルをカゴ目に編んだように巻きつけた籠目土器が出ています。これは、水を汲み上げる釣瓶(つるべ)に使ったと思われます。

井戸跡 |

網目土器 |

食の痕跡

環濠や井戸の深いところには、当時の動植物遺体がたくさん埋もれています。

これらの中には、当時の人たちの食生活をうかがうことのできる痕跡がいろいろと見つかっています。

出土した遺物の断片から、どんな種類の穀物や魚か判定するために、琵琶湖博物館をはじめ多くの研究機関の

協力を得て自然科学分析、DNA分析を行いました。

この結果、下之郷にいた弥生人は次のような食べ物をとっていたことが分かりました。

これらの中には、当時の人たちの食生活をうかがうことのできる痕跡がいろいろと見つかっています。

出土した遺物の断片から、どんな種類の穀物や魚か判定するために、琵琶湖博物館をはじめ多くの研究機関の

協力を得て自然科学分析、DNA分析を行いました。

この結果、下之郷にいた弥生人は次のような食べ物をとっていたことが分かりました。

| 穀 類 | 米、アワ、ヒエ、マメ類 |

| 堅果類 | クリ、トチ、クルミ、モモ、カヤ、イチイガシ、スダジイ、ヤマモモ |

| 野菜類 | シソ、ウリ、エゴマ |

| 魚肉類 | イノシシ、シカ、フナ |

籾・米

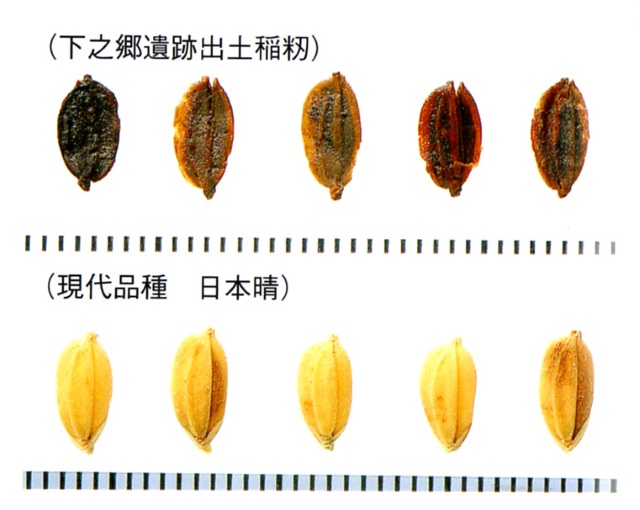

出土した稲籾

|

環濠や井戸跡の発掘調査で大量の稲籾や籾殻がみつかりました。通常、遺跡から出土するお米は黒くなった「炭化米」なのですが、黒や褐色の籾に交じって、今穫れたばかりのような黄色いままの籾殻が含まれていました。 また、おこげをおにぎりにしたような黒い塊の炭化米が発見されましたが、詳細は判っていません。 |

|

|

稲籾のDNA分析

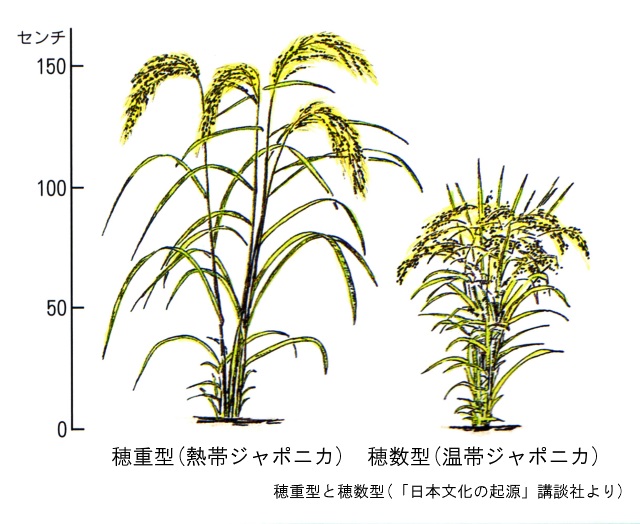

炭化していない米粒のDNA鑑定行ったところ、熱帯ジャポニカと温帯ジャポニカがあり、しかもそれらは複数の品種があったことがわかりました。これまで稲作は、温帯ジャポニカが中国〜朝鮮経由で伝わったと考えられており、下之郷遺跡で発掘された稲籾の中に「熱帯ジャポニカ」があったことは思いもよらぬ発見でした。これは、炭化していない籾が見付かったことにより、DNA鑑定が可能となったことによる成果です。

東南アジアから海を渡って熱帯ジャポニカが伝わってくるルートがあったと考えられます。

また、複数の種類のお米が同じ場所から見つかったということからは、まだ稲作技術が未熟だった当時、稲が一斉に気候や害虫などの被害を受けるリスクを避けるため、異なる種類の稲を同時に植えていたのでしょう。

稲の種類 |

籾の形状 |

魚の骨

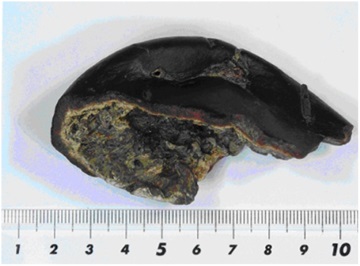

|

環濠の中からこげ茶色の土の塊が出てきました。層状になっており、見る角度によっては青く見えます。琵琶湖博物館で調べてもらったところ、フナの鰓蓋(えらぶた)と判りました。

フナは、喉の部分に咽頭歯と呼ばれる歯が発達しており、この歯から種類が判別できます。見付かった咽頭歯から、大きさ30cm前後のゲンゴロウブナであることが判りました。

すなわち、環濠の中にゲンゴロウブナのエラがまとめて棄てられたのです。 体は食用にされたためでしょうか、残っていませんでしたが、腐りやすいエラ部分や内臓を取り出した後、干物などの保存食にした可能性もあると推定されています。このようにしてまとめて捨てた鰓が重なって塊となったようです。 |

|

動物の骨

|

最も内側の環濠から動物の骨が出てきます。保存状態はあまり良くないのですが、ニホンイノシシやニホンジカ、クマネズミ類、ノウサギなどの骨であることが判ります。

数量としてはシカの骨とイノシシの骨が多く出ます。 動物の体の部位でみれば、胴体を構成する部分の骨があまり見つかりません。 狩りで仕留めた動物を解体したとき、不要な部位を環濠に捨てたのかも知れません。 |

|

ウリの果実

|

最も内側の環濠から弥生時代中期後葉の土器などと共にウリ科作物の果実が出土し、C14年代測定の結果、紀元前200年頃に廃棄されたものと判明しました。

また、果肉部分からDNAが採取され、メロン(栽培化されたもの)仲間の果実と同定されました。 下之郷遺跡からは、マクワ、シロウリの類の種子もたくさん出土しており、弥生人たちは稲や雑穀以外にメロンの仲間を栽培し、食していたと考えられます。 ウリの種は世界各地の遺跡で出土していますが、果肉の出土は、おそらく世界で初めてのことでしょう。 |

|